Vivimos en una era saturada de representaciones. No sólo imitamos imágenes: imitamos el deseo que esas imágenes evocan. Como señaló el filósofo René Girard, no deseamos cosas por lo que son, sino porque otro ya las deseó antes que nosotros. El deseo se contagia. No nace en nosotros, sino que se despierta al ver lo que otro anhela. Esa es la lógica del ‘deseo mimético’. Y en un mundo hiperconectado, donde las redes convierten cada elección ajena en la posibilidad de un espejo, ese deseo se multiplica y acelera. No queremos el bolso, los viajes o los zapatos: queremos el aura que otros proyectan al tenerlo. Imitamos no lo material, sino el prestigio imaginado. Y así, en el intento de parecer auténtico, es como uno se aleja de la autenticidad.

Hoy el deseo mimético es una pulsión cultural dominante. Alimentado por el algoritmo, opera bajo una lógica referencial que disuelve el gusto propio. Pinterest, TikTok, Instagram… Todo nos empuja a ser únicos en los mismos términos que los demás. El estilo, igual que la opinión, se vuelve programático. Ya no expresa una interioridad, sino una agenda. Y lo verdaderamente icónico —lo que no se parece a nada más— se vuelve cada vez más raro, porque requiere una cualidad hoy escasa: la opacidad.

Por eso ciertas imágenes, cuando reaparecen, revelan el contraste entre lo auténtico y lo performativo. Tras comprender cómo el deseo ajeno guía el nuestro, estas imágenes muestran con crudeza la actual escasez de la presencia sin cálculo. La icónica foto de Harrison Ford en Cannes resiste al desgaste de lo viral porque no quiere ser viral. No hay intención de complacer. Su carisma no es performativo. Es una imagen poderosa no porque esté bien ejecutada, sino porque no está ejecutando nada. Ford no está tratando de parecer; simplemente está. Cuando otros intentan repetir esa imagen —como Pedro Pascal o Paul Mescal— se revela la fisura: el gesto ya no tiene peso. El cuerpo no descansa en sí mismo, sino que calcula su efecto. No se puede imitar el carisma.

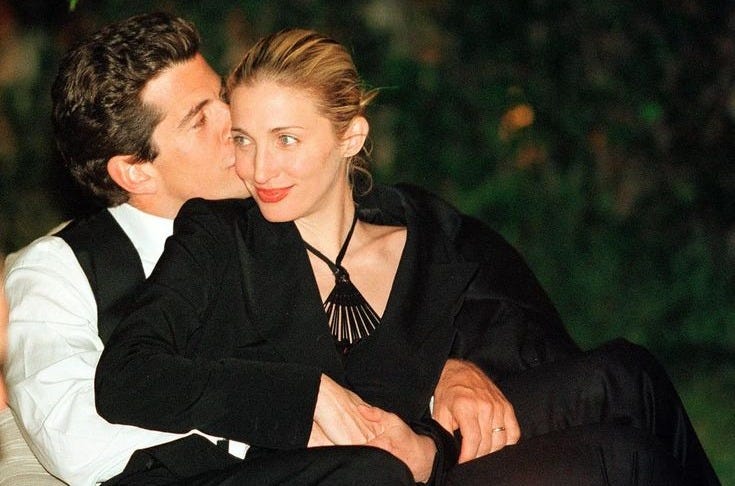

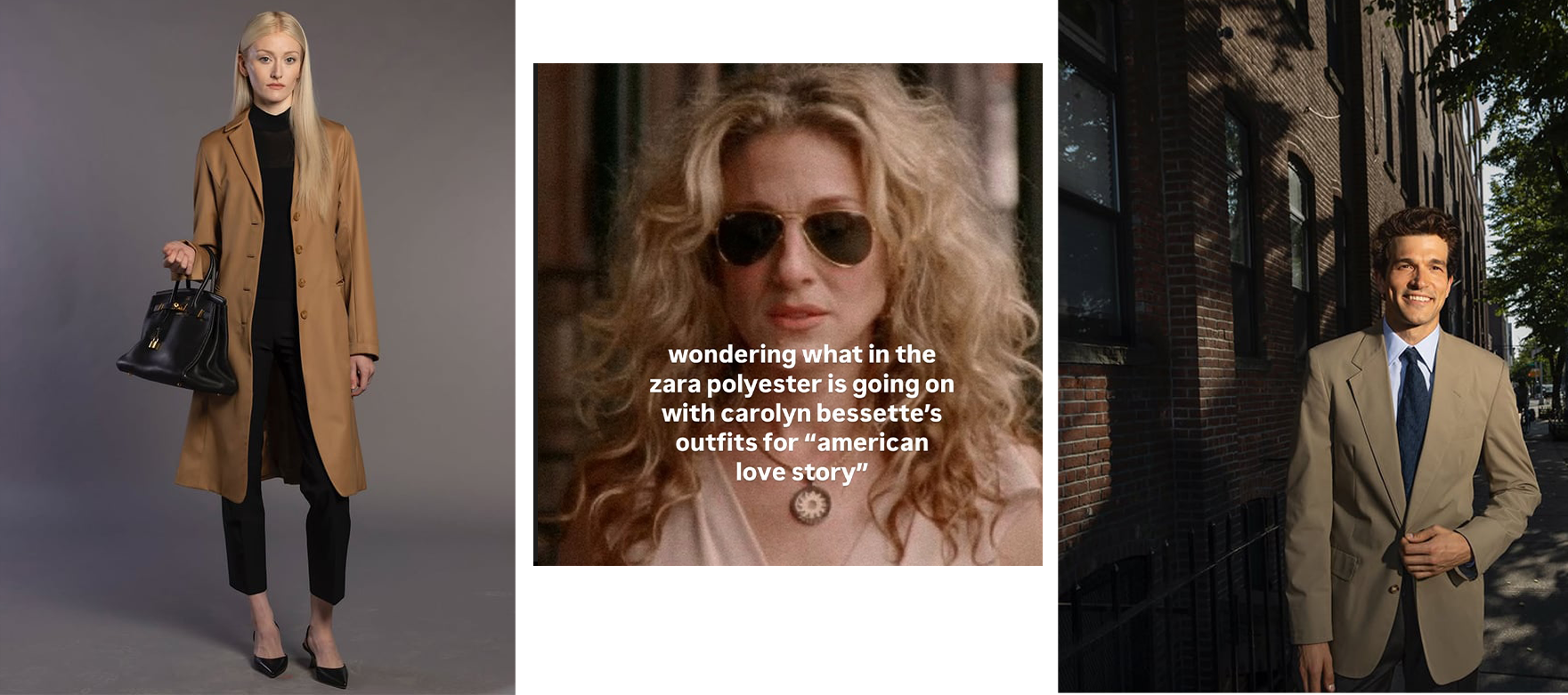

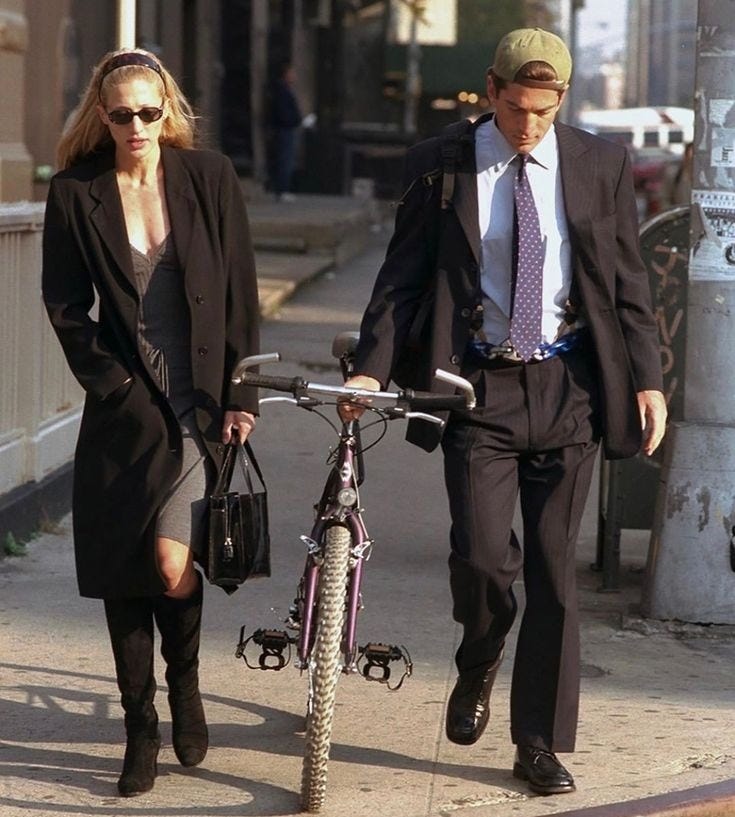

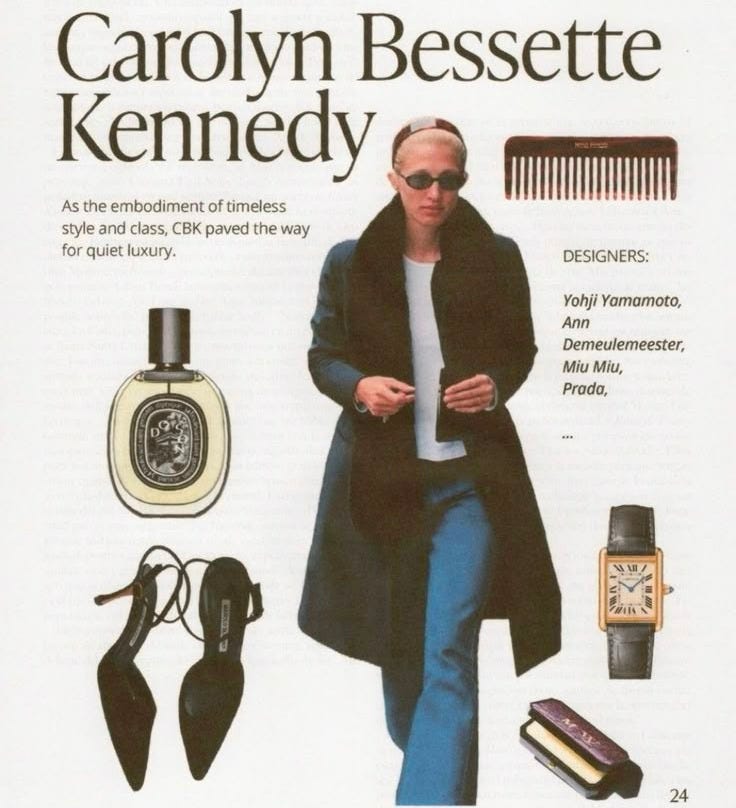

Este clima cultural es el que hace tan ruidosa la reciente aparición de las imágenes promocionales de ‘American Love Story’, la nueva serie de Ryan Murphy sobre JFK Jr. y Carolyn Bessette. Breve desglose cultural — Él, heredero involuntario del mito americano, hijo del presidente John F. Kennedy, creció bajo el foco mediático como el príncipe de América; ella, PR en Calvin Klein, se convirtió en un ícono de los 90 por su estilo minimalista, su elegancia y su negativa a exponerse. Su imagen conjunta sintetizaba una forma de glamour extinta: silencioso, no participativo, impermeable al mercado. Por eso la serie desentona; se limita a repetir los signos, sin captar la lógica ética que les daba peso. El resultado se siente derivativo, forzado, netflixish —que, en términos de dirección de arte, es quizá lo peor que se puede ser. Ryan Murphy ha tocado donde no debía tocar, todo chirría y nadie está contento online.

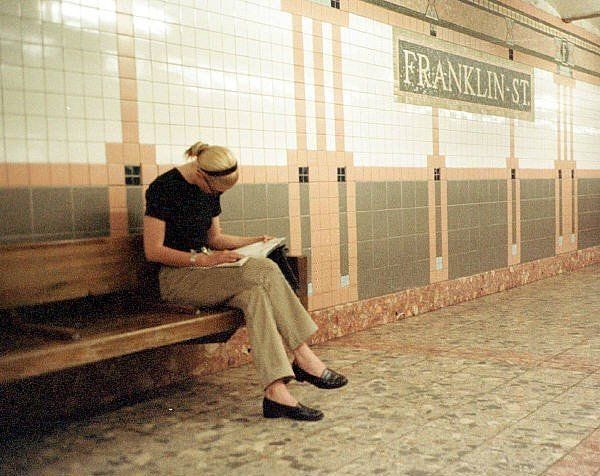

El estilo de Carolyn era una coherencia cultivada con paciencia. Repetía prendas hasta hacerlas parte de sí y evitaba lo que gritara estatus. Compraba básicos bien hechos que mandaba ajustar a su medida y eliminaba cualquier etiqueta o logo visible. Su elegancia no era un statement, sino el reflejo de una identidad estable. La versión ficcional fracasa porque todo en ella opera hacia fuera, sin densidad interior. Esto consolida mi idea de que hay convertirse en el terror del departamento de estilismo, no podrán ejecutar un powerpoint de mi estilo basado en imágenes de zara web.

Eso es lo que la hace inimitable. Eso y, sobre todo, que no sabíamos casi nada de ella. No hay carisma sin cierta distancia. En una cultura donde cada individuo se narra en tiempo real, Carolyn representaba lo opuesto: la opacidad. Compartir cada detalle de la intimidad vacía la narrativa. Lo que se muestra por completo pierde fuerza simbólica. El misterio necesita espacio para proyectar.

En el ecosistema social actual, la exposición constante no solo agota, sino que debilita. Mostrar cada rincón de lo privado —lo que consumes, lo que piensas, lo que sientes— convierte tu interioridad en munición ajena. Como discuten en esta escena de Jawbreaker (1999) mientras las mean girls están enseñando su know-how a una nueva integrante: “We never never eat at lunch period, and we never never eat out of a brown paper bag. We are not stupid. We eat. And we eat well. But not in school. We dont eat in public. We dont want people judging us by what we eat. It gives them ammo. And the only ones with ammo are us”. No mostrarse es una forma de poder. Significa salir del loop del deseo mimético porque implica una elección consciente de no complacer, de no explicarse, de dejar zonas en sombra. Y el enigma, hoy, es revolucionario. Porque lo que no se muestra no puede ser apropiado ni imitado.

Su elegancia era economía: de gestos, de palabras, de signos. Una interioridad tan sólida que no necesitaba adornarse. Por eso no se le puede replicar, el deseo mimético tropieza con lo que no se ofrece como objeto de deseo. Lo que irrita de estos intentos por revivir su figura no es que fallen en el estilo, sino que malinterpretan su fuente. Confunden la forma con el contenido. Buscan el misterio en un vestuario mal ejecutado, cuando el verdadero enigma era ético: una negativa a desear lo que todos desean.

En términos de Simone Weil, lo que falta es gravedad, la gracia desciende sólo sobre lo que está quieto.

Dear GirlPope 💌 ¿Rutina sana, buena piel o estabilidad financiera?

El Consultorio de The Girl Pope es una sección recurrente. Puedes leer anteriores ediciones aquí y enviarme por chat tus preguntas para la próxima entrega

No eres lo que haces. Eres lo que el otro percibe que haces.

Un director de arte me pidió recientemente un encargo. Es uno de esos profesionales que llama call a hablar un rato, que piensa en KPIs y valora la exclusividad. Una persona de su tiempo, a mí me parece bien todo. Y yo, que ya tengo trabajo de sobra para todo el mes, en vez de decir que estoy algo ocupada le dije que estoy

Let them eat Birthday Cake

Este fin de semana fue mi cumpleaños. Abrí regalos, soplé velas, comí tarta. Lo normal. Lo hacemos todos, todos los años, sin pensarlo demasiado. Pero, si uno se detiene un segundo se da cuenta de que esos gestos son una coreografía compartida desde hace siglos. Y aunque lo repetimos anualmente, rara vez nos preguntamos por qué el pastel, por qué el fuego, por qué el papel.

Bissous,

G